カノン砲

臼砲

榴弾砲

15世紀に登場してから1860年代までの大砲は、ほとんどが前装式で、幾つかのマイナーな技術革新はあったが、マスケット銃の時代が終わり、産業革命と発明の時代が到来するまでは、性能に特段、変化らしい変化がほとんど見られないにもかかわらず、単純な構造のまま使われ続けていた。

15世紀に登場してから1860年代までの大砲は、ほとんどが前装式で、幾つかのマイナーな技術革新はあったが、マスケット銃の時代が終わり、産業革命と発明の時代が到来するまでは、性能に特段、変化らしい変化がほとんど見られないにもかかわらず、単純な構造のまま使われ続けていた。

カノン砲 |

臼砲 |

榴弾砲 |

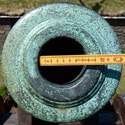

大砲は大きく分けて砲身と砲車、および前車という3つの部分からなる。下の図表は前装滑腔式の鋳造製大砲の砲身の基本的な構造の各部名称を示している。形状はデザインによって細部は多種多様であるため一例に過ぎないが、構造的にはどれもこのようになっており、曲射砲(臼砲と榴弾砲)も砲身の長さが違う以外は同様の構造である。

大砲は大きく分けて砲身と砲車、および前車という3つの部分からなる。下の図表は前装滑腔式の鋳造製大砲の砲身の基本的な構造の各部名称を示している。形状はデザインによって細部は多種多様であるため一例に過ぎないが、構造的にはどれもこのようになっており、曲射砲(臼砲と榴弾砲)も砲身の長さが違う以外は同様の構造である。| 1 | 砲口 ( Muzzle ) |

2 | 前身 ( Chase ) |

3 | 第二薬室覆い ( Second Reinforce ) |

4 | 第一薬室覆い ( First Reinforce ) |

5 | 砲尾部 ( Cascabel ) |

| 6 | 口径 ( Calibre ) |

7 | 高架ネジ取付口 ( Elevating Screw Mount ) |

8 | 鈴玉/乳頭状 突起 ( Cascabel Neck ) |

9 | 砲腔 ( Bore ) |

10 | 吊り手 ( Dolphins ) |

| 11 | 火門 ( Vent ) |

12 | 砲口凸縁と環状帯 ( Astragal and Fillets ) |

13 | 砲耳 ( Trunnions ) |

14 | 鉄製リングとオジー ( Ring and Ogee ) |

15 | 砲尾 ( Breech ) |

|

|

|

|

砲身の材質は鉄か真鍮製で、真鍮(ブラス)は銅と亜鉛の合金であるが、銅と亜鉛の割合によって性質が変わるという特性がある。また真鍮は鉄に比べて扱いやすく、鋳造が容易で、柔らかく弾性があって耐久力に優れていた。比重は真鍮(8.43)のほうが鉄(7.86)よりも重たいが、金属のもつ弾性が砲身の破裂を防ぐ役割を果たしたので、砲身の厚みをより薄くすることができ、大砲全体の重量は真鍮製のほうが逆に軽くなったので、こういった特性が大砲の素材として向いていたわけである。ちなみに青銅(ブロンズ)は銅と錫の合金で、青銅の比重は8.9前後、融点は約800℃である。真鍮は高価な銅を節約できるだけでなく、金属の性質も向上させ利点が多かったということである。真鍮の無塗装の色は金色で、真鍮は黄銅の一種だが、身近では五円玉のそれである。

砲身の材質は鉄か真鍮製で、真鍮(ブラス)は銅と亜鉛の合金であるが、銅と亜鉛の割合によって性質が変わるという特性がある。また真鍮は鉄に比べて扱いやすく、鋳造が容易で、柔らかく弾性があって耐久力に優れていた。比重は真鍮(8.43)のほうが鉄(7.86)よりも重たいが、金属のもつ弾性が砲身の破裂を防ぐ役割を果たしたので、砲身の厚みをより薄くすることができ、大砲全体の重量は真鍮製のほうが逆に軽くなったので、こういった特性が大砲の素材として向いていたわけである。ちなみに青銅(ブロンズ)は銅と錫の合金で、青銅の比重は8.9前後、融点は約800℃である。真鍮は高価な銅を節約できるだけでなく、金属の性質も向上させ利点が多かったということである。真鍮の無塗装の色は金色で、真鍮は黄銅の一種だが、身近では五円玉のそれである。 実際、真鍮製の大砲では1日に120発が限度で、砲撃による熱で砲身が変形して使い物にならなくなる。(信じられないことであるが大砲は発砲の熱で柔くなり、加熱しすぎると自身の重みで曲がった) しかし鉄製の大砲では1日に360発が可能で、それ以上の砲撃であってもビクともしなかったのである。このため産業化の進むイギリスでは、1811年から曲射砲は鉄製のものに切り替えた。

実際、真鍮製の大砲では1日に120発が限度で、砲撃による熱で砲身が変形して使い物にならなくなる。(信じられないことであるが大砲は発砲の熱で柔くなり、加熱しすぎると自身の重みで曲がった) しかし鉄製の大砲では1日に360発が可能で、それ以上の砲撃であってもビクともしなかったのである。このため産業化の進むイギリスでは、1811年から曲射砲は鉄製のものに切り替えた。 砲車とは砲身を載せる構造のことで、車輪がなければ砲架ともいわれるが、この時代の大砲には駐退機がないので、野戦砲以外でも車輪がついて、反動を大砲全体で受け止めて駐退と復座は車輪を用いて行われていた。この時代の砲車は、要塞砲を除けば、ほぼすべてが木製で、車輪は金属製プレートで補強されたものであった。一般に砲架の形式によってダブルブラケット型(箱型脚)と、ブロックトレイル型(棒型脚)の2種類にわけられる。

砲車とは砲身を載せる構造のことで、車輪がなければ砲架ともいわれるが、この時代の大砲には駐退機がないので、野戦砲以外でも車輪がついて、反動を大砲全体で受け止めて駐退と復座は車輪を用いて行われていた。この時代の砲車は、要塞砲を除けば、ほぼすべてが木製で、車輪は金属製プレートで補強されたものであった。一般に砲架の形式によってダブルブラケット型(箱型脚)と、ブロックトレイル型(棒型脚)の2種類にわけられる。 当時の砲車の車軸には衝撃を吸収する装置はなかった。このため重量を支える車軸は折れやすく、野戦砲の重量限界となっていた。舗装道路の少ない当時は、移動は容易ならざるものがあり、起伏のある地形では立ち往生することもしばしばで、軍全体の移動スピードに影響を与えると言うことで、18世紀後半に大砲の機動性重視、重砲不要論がでたのはこのためである。

当時の砲車の車軸には衝撃を吸収する装置はなかった。このため重量を支える車軸は折れやすく、野戦砲の重量限界となっていた。舗装道路の少ない当時は、移動は容易ならざるものがあり、起伏のある地形では立ち往生することもしばしばで、軍全体の移動スピードに影響を与えると言うことで、18世紀後半に大砲の機動性重視、重砲不要論がでたのはこのためである。